「コーヒーが教えてくれるもの。」

生まれてはじめてコーヒーを飲んだのがいつだったのか、まるで記憶にない。親に連れられて喫茶店に入り、クリームソーダを頼んでもらって満足するというくらいの年齢まで遡りたいのではなく、はじめて自分の意思でコーヒーを飲もうという決意のもとに、喫茶店のドアを開いたのはいつだったのか、それが思い出せない。

おぼろげな記憶を手繰り寄せてみる。北海道の田舎町で高校生になってから通うようになった喫茶店は2軒あった。1軒は漫画の単行本、特に本宮ひろ志がずらりと揃っている上に、タバコを吸うことを黙認してくれる店だった。そしてもう1軒は洋菓子屋の2階にあった喫茶室で、こちらはもっぱらデートの時に利用した。タバコとデート。どうやら喫茶店に出入りするということは、大人へ一歩近づくことだという憧れとともにあったようである。

その存在自体が憧れになった最初の店は京都にあった。高田渡の「珈琲不演唱(コーヒーブルース)」という歌に出てくる。歌を知ってすぐに修学旅行で京都に行った。もちろんそこにも入ってみたと言いたいところだが、たぶん店の前で中を覗き込んで怖気づいて踵を返したのではなかったか。その旅行で京都という町が好きになり、京都の大学に進学しようと決めた。

それからしばらくして、はっぴいえんどのセカンドアルバム『風街ろまん』を聴き、渋谷の桜丘にある喫茶店に憧れた。そこに松本隆がよく現れるらしいと教えてもらったからだ。それで大学も京都ではなく東京にしようと、志望校を変えた。

田舎町が嫌で京都か東京に出ようと思い、最終的には東京に暮らすようになったのだが、就職先は札幌で探した。東京暮らしの間にファンになったバンドのベーシストだった人が、札幌でコーヒー店を開業し、帰省の度に顔を出していたから、札幌で職に就けば、毎日そこでコーヒーが飲めると考えたのだ。高校生以降のぼくの生活する場所を決める重要なポイントは、つまり好きな喫茶店があるかどうかだったということである。では、ぼくはそこで何がしたかったのだろうか。そんなにコーヒーが欠かせない生活だったのだろうか。

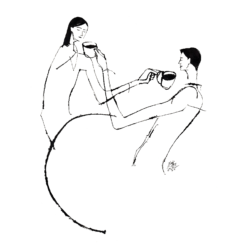

ぼくは家でコーヒーを淹れない。コーヒーは外出の理由である。これについては、いままでいろいろなところで言っているから、また始まったかと思われる方もいるかもしれない。ぼくは人が淹れてくれたコーヒーを飲むのが好きだ。つまりコーヒーを飲める場所に行くことのほうが、主たる目的なのかもしれない。これまでも、これからも、そこで多くのことをぼくは学んだし学ぶだろう。

そこにカルチャーがあるからとは思わないが、各々が自由である人とのゆるい繋がり、つまりコミュニティならある。そこでは勝手気ままな振る舞いが横行していて、だからこそ、学べることは多い。そういう場での身の処し方の参考になる良い例も悪い例も、日々、目にするだろう。ここに集まる人たちの唯一の共通点は、コーヒーを飲むということだけである。

そこに一人で出かけること。手持ち無沙汰になること。そうすれば、世の中には、存在する人の数だけの様々なルールがあることがわかってくる。さらに、それをひとつにまとめることの無意味さも理解できるようになるし、それでもこの場所を、少なくとも心地よくするために自分が何をすべきか、それぞれが考えることの意味も理解できるだろう。ぼくはそんなところで大人になったのだ。