ありふれていて特別なコーヒーと本の話

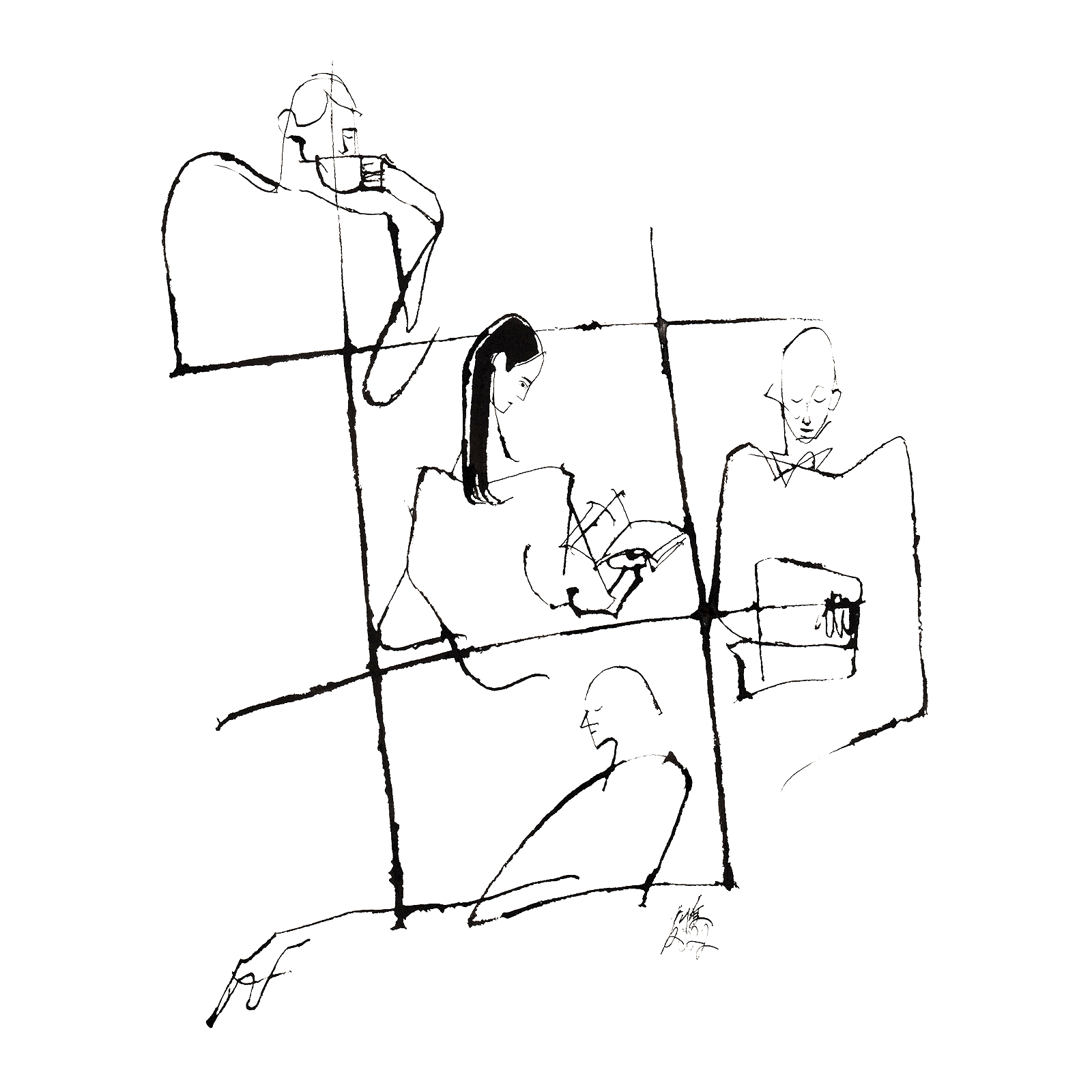

たとえば、バスの中。私は、家でも、学校でもない、どこでもない場所が好きだった。子どもの頃、私は毎朝決まったバスで通学していたから、その行き帰りの時間に本を読み、ときどきは日記も書いた。朝早い時間の始発バスに乗っていたから、大概、バス停に並ぶメンバーは同じだった。みんなそれぞれ、座る席も決まっていた。

缶コーヒーを片手に指先だけが出るタイプの緑の手袋をしたおじさんは、奥の二人がけ。手鏡を手に鼻の下の産毛を毛抜で抜いている赤い口紅をしたおばさんは、一番前の左側。白に青いリボンのセーラー服の長い髪のおねえさんは、降車ドアの向かい。私は、前から三番目の右側。運転手さんも、もう顔なじみだ。

けれど、別に、互いに話しかけるわけでもなく、ただそれぞれが、いつもの席に腰掛けバスに揺られてゆく。たまに、だれかひとりでも姿が見えないと、ちょっと心配になり、翌日、またその姿を見つけると安心したりする。朝の光が窓から射し込み、本の言葉の上に、ノートに書きつけた文字の上に、落ちて、はらはら輝く。

大人になって、引っ越して、それほどバスに乗らなくなった。けれど、私にはやっぱり、家でも、学校でもない、どこでもない場所が必要で、あちこち彷徨い歩いた。そうしてついに、その場所が、コーヒー店であることに気がついた。

毎朝、私は、バスに乗るみたいに朝早い時間に、決まってコーヒー店へ通うようになった。家の近くの坂の途中にある、ありふれたコーヒー店だ。すると、なんと不思議なことに、大概、そこにいるメンバーは同じだった。みんなそれぞれ、座る席も決まっていた。ジーンズにメガネ姿でノートパソコンを広げているおにいさんは、窓際のカウンター。ビシッとしたスーツを着ているおねえさんは、奥のソファ。仕事前とおぼしきアタッシュケースを抱えたおじさんは、左のテーブル席。私は、小さな机がついた手前のソファ。店員さんも、顔なじみになる。

いつものコーヒーですね。ときどき、甘いものとかをサービスしてくれることもある。けれど、別に、互いに話しかけるわけでもなく、ただそれぞれが、いつもの席に腰掛けコーヒーを飲んでいる。たまに、だれかひとりでも姿が見えないと、ちょっと心配になり、翌日、またその姿を見つけると安心したりする。朝の光が窓から射し込み、本の言葉の上に、ノートに書きつけた文字の上に、落ちて、はらはら輝く。

大きく息を吸い込むと、コーヒーの香りがする。私は、そこのコーヒー店で、はじめての長い小説を書き上げた。そうして作家になって、十年ほど経って、子どもも生まれて忙しくなったりもして、なかなかあのコーヒー店へは行けなくなった。

あるとき、電車の中で、たまたま買っていた本を開いた。私はその本を夢中で読んで、ふとこれはどんな人が書いたのだろうかと、その本に書かれた名前をGoogle検索した。すると、そこには、あのコーヒー店の窓際にいた、おにいさんの写真がでてきた。ジーンズにメガネ姿でノートパソコンを広げていた、あのおにいさんだ。

私は、深い感動を覚えずにはいられなかった。私があのコーヒー店でせっせと小説を書いていたそのすぐそばで、あのおにいさんも、毎日あのコーヒーを呑みながら、せっせとこの本を書いていただろうか。大きく息を吸い込むと、コーヒーの香りがした。別に、互いに話しかけるわけでもなく、ただそれぞれが、いつもの席に腰掛けコーヒーを飲んでいた。言葉の上に、光が落ちて、はらはら輝いていた。この世界が好きだと私は思った。コーヒーから真白い湯気がゆっくり立ち昇り、宙に消えてゆく。