「ぼくと街と喫茶店」

上京して初めて好きになったのは、下北沢の北口にひっそりとある喫茶店だった。アイビーのからまる入り口が素敵で、ある日ふらりと迷い込んだのだった。

昔の下北沢は北口と南口の地理的な関係性がなかなかつかみづらい街で、最初のうちはよく迷路で迷子になるような感覚をおぼえた。案内してくれる友だちもおらず、ぼくはたいていひとりだったが、街歩きはひとりが心地よかった。思いつくままに進んだり止まったりできるから。インターネットのない時代、街歩きは直感に頼った冒険だった。驚きや落胆や発見のうちに、だれもが自分だけの地図をすこしずつ描き上げる。地図が大きかろうと小さかろうと、そこに個人としてのセンスや美学があった。やっと親元を離れたぼくの冒険は、その頃始まったばかりだった。そんなふうに、日々歩いたり立ち止まってお店を覗き込んだり、ぼんやり空を見上げたりするなかで、その店に出会った。

シンプルでシックな店内に席数は少なくて、空間がゆったり使われており、床は石畳。純喫茶というよりは、ヨーロッパの街の片隅のちょっとした食堂のようなリラックスした佇まいだった。おじさんがひとりで切り盛りしていたが、その人にも威圧感などがいっさいなく、客が来ても自分の集中していたことをちょっと中断して接客し、また自分の世界に戻っていくような、そんな距離感があった。喫茶店というのは、ひとりで過ごす場所だと思う。ひとりの宇宙がいくつも浮かんでいる、そんなイメージがある。それぞれがひとりだけの宇宙の番人。そして、店主もまた然り。

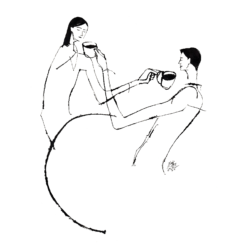

近頃ではひとりでいると「ぼっち」などと呼称され、なかなかそれを許容してくれる場所も少なくなった。喫茶店に入っても、会話が飽和していたりする。ぼくはなんだか、息苦しくなるときがある。酸素が少なくなってしまった金魚鉢を泳ぐ熱帯魚のように。今はもう存在せず、名前も思い出せないその喫茶店。振り返ると、その店はぼくにひとりであることの贅沢さを教えてくれたような気がする。

店内でどんな音楽が流れていたか、コーヒーの味はどうだったか。残念ながら、それらのことは思い出せない。ぼくも今よりうんと若かったのだ。