日本を離れ写真という道を経験した先に、

たどり着いた京都の街と550年続く家業。

室町時代まで歴史を遡り、応仁の乱の前年の寛正6(1465)年に創業した〈本家尾張屋〉。菓子を扱うことから始まり、江戸時代中頃には禅寺の依頼で蕎麦を作るようになった。以来、菓子と蕎麦の二本柱で今も変わらず商いを続ける、日本でもっとも古い蕎麦屋。その550年以上続く長い歴史の中で、初めての女性当主となったのが稲岡亜里子さんだ。当主となって間もなく10年。伝統を受け継ぎ守る心意気を知りたくて訪ねた。

江戸中期の1702年、初代が菓子屋とともに蕎麦屋を開業した。御所への出入りを許される「御用蕎麦司」に。現在の建物は明治時代に建てられたもの。北海道・音威子府で契約栽培された蕎麦を使い、比叡山水系の伏流水である地下水を使い蕎麦を打つ。

「家業を継ぐつもりは全然なかったんです」と稲岡さんはいう。「弟がいることもあって家を継ぐという観念を持たずに育ったし、両親もやれといってできるものではないというのがあったみたいで。私は、若い頃にフランスで暮らしていた母を通じて、知らない海の向こうに行きたいという気持ちが大きくなって17歳でアメリカへ」。留学先の高校で様々な経験を重ねる中で出合ったのが写真だった。ニューヨークの美術大学へ進み、写真を専攻。卒業後はそのままニューヨークをベースに写真家としての活動を始めた。国際的な街は刺激的であり、2001年の同時多発テロを経験してもなお、ずっと暮らしていくと感じていたという。「20代はニューヨークがすべてという感覚でした。ファッションやポートレイトを中心に写真を撮って」。

インタビューは夏真っ盛りの暑い日、蕎麦店に行列ができる前のまだ静かな時間に行われた。

ひとつの転機は9.11の翌年、27歳でやってきた。「友人がいる、音楽が好き。そんな理由でたまたま訪ねたアイスランドで風景写真に目覚めたんです。夏になると1ヶ月くらいアイスランドを一人で旅して、誰も人に会わないような奥地で写真を撮る。水と自然の風景と向かいあうこと、それが新たな自分の写真の原点になりました」。5年ほど掛けて撮りため、のちに初の写真集を作ることになるアイスランドとの出合い。そんな経験が稲岡さんに海の向こうを見てみたい、という若き日の情熱を思い出させることとなる。

30歳で拠点を東京に移し、年の3分の1から半分ほどは旅をしながら写真を撮り続ける生活へ。撮影するテーマもカルチャーや旅に移っていった。「京都に帰るのは年に一度くらい。ただしばらくして、弟が家業を継がないということになったんです。妹も弟も私がアメリカで楽しそうにしているのをみて、同じように留学して妹は現代アートの道へ、弟は映像のほうに進んでいました。そこで私が東京で一番近くにいたし、長女だし、今は夫になったパートナーもせっかく日本に住むなら京都がいいなというし。京都もいいなという気持ちがでてきたんです」。さらりと稲岡さんはいうけれど、その考えがすっと落ちてくるにはもう一つの理由があった。アイスランドを撮り続けた写真は、東京で暮らしている間に写真集『SOL』として発表。そこで気付かされることがあったという。

稲岡さんがこれまでに発表した2冊の写真集。『SOL』『Eagle and Raven』(共に赤々舎刊)。

「京都で過ごした子どもの頃、身近にあったお寺とか神社は、壁ひとつ隔てただけで空気ががらりと変わることを思い出したんです。アイルランドにはそういう新鮮なエネルギーが残っていて、私は京都で感じていた記憶を、遠いアイスランドまで行って撮っていたんだなって。撮っていたときはわからなかったけれど、一冊にまとまったことで気がつきました。鴨川やお寺や神社には綺麗な水が流れています。世界中を旅して何十カ国も見てきたけれど、京都は特別な場所だということが、ようやく分かり始めたんですね。家業がこれだけ長く続いているのも、水と共にあるということ。お寺さんの繋がりと共に続いていることを、ただ見聞きするだけじゃなくて実感したときに、ここの家に戻ってきて仕事をするっていうことは、蕎麦屋さんとか飲食業をやるっていうこと以上の、何か学びがある仕事なんじゃないかと思えて、入ってみようと」。写真という道を経たからこそ、たどり着いた家業。そこが人生の変わり目にして、新たな始まりだった。

お参りに来たお坊さんが足を洗う様子。禅寺との繋がりは深く、今も毎月、僧侶が訪れて先祖への読経が行われている。

家族に家を継ぐことを伝え、東京と京都を行き来しながら少しずつ家業へ携わっていった稲岡さん。「子どもの頃は学校が終わると店に帰ってくることも多くて、見て育ってきた自分だったら何か力になれるかなって」。15代目当主の父から学びながら仕事を始め、代替わりして16代目当主となったのは2014年、39歳のときだった。「14代目の祖父と、父とは蕎麦に力を注ぎ店を大きくしてきました。その前の13代目はお菓子に注力して、代表銘菓のそば餅を考案したといわれています。時代によって蕎麦とお菓子、どちらかを盛り上げてきて続いてきたんですね。先祖が残してくれたものを大切にしながら、新しい風を入れることが私の仕事だと」。育まれた伝統を守りながらも、常に革新を積み重ねるのが老舗。〈本家尾張屋〉もまた、老舗が老舗である理由を理解した当主によって、未来への道が照らされている。

尾張屋を代表する菓子がこのそば餅。蕎麦の香りと北海道産小豆漉し餡の相性が良く、地元京都の方々に愛され続けてきた。

菓子処外観。一服のお茶とともにお菓子を味わう時間は、自分と向き合うでもある。そこに寄り添う菓子をと稲岡さんは提案する。

父の元で仕事を始めた稲岡さんが取り組んだのは、菓子に向き合うことだった。〈本家尾張屋〉ではそば餅、蕎麦板、蕎麦ぼうる、蕎麦わらびと蕎麦を使った菓子が作られており、蕎麦同様にファンも多い。まずは京都工芸繊維大学の大学院生と一緒にリブランディングするプロジェクトを立ち上げ、1年ほどの時間をかけてロゴの使い方やパッケージをリニューアルした。蕎麦板はオリジナルの黒胡麻と抹茶に加え、ピーナッツ味を増やし、新作の蕎麦かりんとうも作り上げた。ただ菓子を販売するのは、蕎麦の会計の場とスペースを共有するため、どちらかといえば控え目な存在。「私が小学生だった頃はお菓子のお客さんもすごく多くて、ちゃんと接客する空間や時間があったんですね。でも今はありがたいことにお蕎麦のお客さんで賑わって、お菓子に興味を持つお客様へ、その魅力を届けることができてないと感じていました」。とりわけ忙しい祇園祭や葵祭の時期に、小さな菓子用のテーブルを出して接客することで、手ごたえを感じたという。「父が亡くなって跡を継いだため、蕎麦のことも考えなくちゃいけないという中ではあったんですが、お菓子のための空間を作ろうと」。

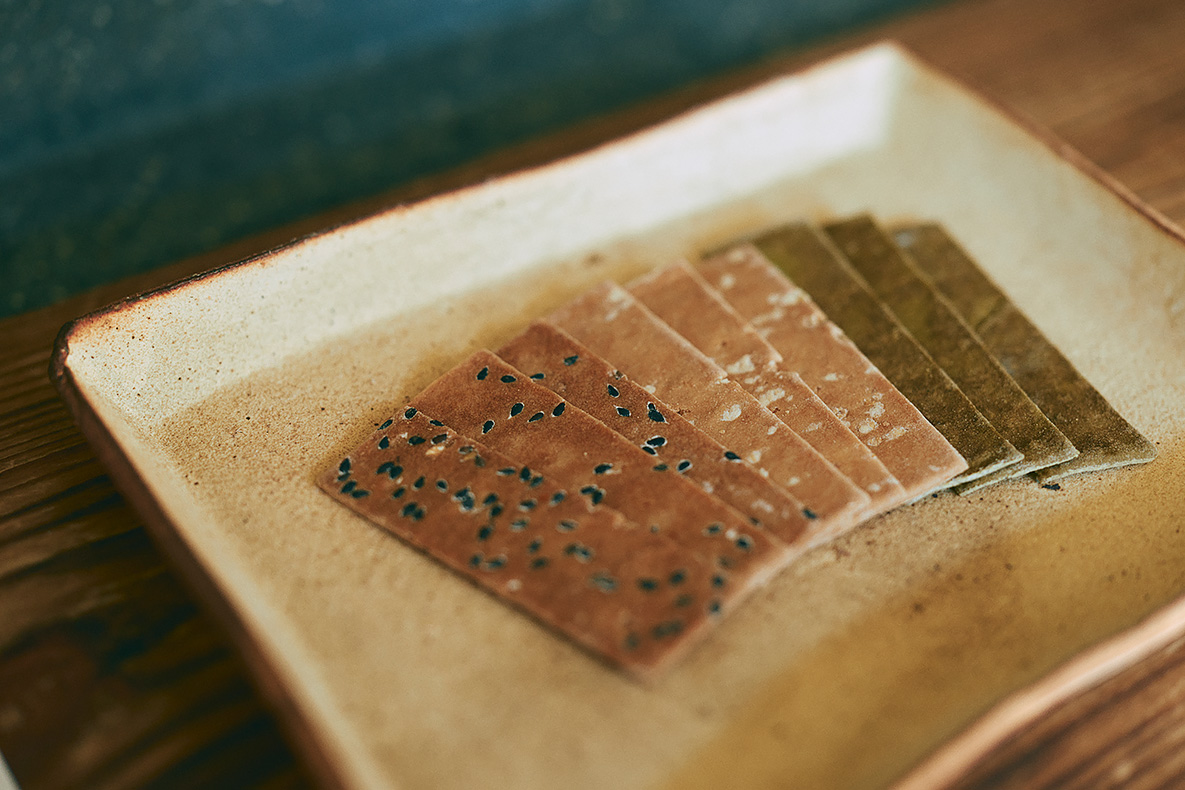

上/蕎麦を打つように薄く伸ばした生地を短冊状にして焼き上げた蕎麦板。元々作られていた黒ごまに加え、宇治抹茶は先代が、ピーナッツ味は稲岡さんが作り出した。下/塩ごまとシナモンの2種類の味がある蕎麦かりんとうも稲岡さんの代による新作。

かくして従業員の駐輪場を改装し、〈本家尾張屋〉と山草庭園で繋がる〈菓子処〉が誕生したのは2020年のこと。インテリアデザイナー・柳原照弘さんが手がけた空間は、京都の川砂利を混ぜて研ぎ出したカウンターが印象的な空間だ。着工後にコロナ禍となり、ただ菓子を売るだけではなく時には蕎麦打ちにも使えるような、自由度の高い空間へとデザインを変更してもらったという。ゆったりと菓子と向き合うことが可能になったショップは2023年にはさらなる進化を遂げる。一つは蕎麦ジェラートや蕎麦チャイなどその場で食べられるものを提供するようになったこと。行列で蕎麦を待つ人にも楽しんでもらえるようになった。もうひとつは蕎麦の実を使いヴィーガンで作るエナジーボールなど、将来を見据えた菓子づくりのスタート。

本店と菓子処を繋ぐ庭園も新たに整えた。日本庭園に加えイギリス式庭園も学んできた庭師、山口陽介さんによるもの。

京都の川砂利を混ぜた墨入りのコンクリートで作られたカウンター。天板は研ぎ出しで仕上げられている。土壁には蕎麦殻が混ぜ込まれており、ルーツをここでも表現している。

「コロナ禍の行動制限が終わり、またお客様の層が変わったように思います。外国人の方も、日本の若い方もすごく増えました。コロナ禍の間にウェブサイトのリニューアルをしてバイリンガルにしたり、インスタグラムを始めたことも影響しているのかもしれません。お土産や手土産というより、もう少しカジュアルに買えるもの食べられるものを知ってほしいという気持ちは、そこから始まりました」。

「our sunny work-shop(内山順子)」によるディレクションの元、試作を重ねているヴィーガンスイーツ。左は蕎麦の実をローストし、ナッツやデーツなどを混ぜて固めたエナジーボール。右は蕎麦茶パウダーを練りこんだクッキー。

オーガニックオーツミルクとデーツ、スパイスを使った蕎麦チャイ756円。リニューアル後に登場した新作メニューだ。

稲岡さんが跡を継いで9年が過ぎた現在。店を訪ねると奥から現れる稲岡さんからは、さりげない目配りが感じられ当主としての風格が漂う。「写真家ってメッセンジャー的な立場で、いろんな世界を見て伝えていく仕事。家に帰ってきた当初は、写真家としての経験を重ねてきた自分をどう活かせるか、自分の立場や役割を見つけていけるかと考えていたけれど、ここには10年20年と長く働いてきてくれた人も多くいて。少しずつコミュニケーションを重ねることで信頼関係を築くようにしました。コロナ禍を一緒に乗り越えてくれた従業員たちには心からの感謝と、また新しい道を一緒に進んでいく家族のような同志のような気持ちがあります。写真家として仕事をしていたときも一人では仕事になりません。アートディレクターやスタイリスト、ライターと、いいチームワークがあればいい仕事ができて楽しい。その感覚を家業でも感じています」。

上/ 蕎麦ジェラート540円には蕎麦ぼうるを添えて。下/稲岡さんと、内山さん(our sunny work-shop)でヴィーガンスイーツを試作中。

コロナ禍の3年間は、稲岡さんにとっても足元を見つめ直す時間になった。受け身ではなく、発信していくことが必要と、その視線の先にあるのは海外だ。「テクノロジーも進化する中で、瞬間冷凍した蕎麦のクオリティも向上しています。ただ茹で方など職人でないと作り出せないおいしさもある。そこをクリアして、スーパーフードとしての魅力を併せて伝えれば、海外でももっと食べてもらえるはずです」。そのポジティブさは代々受け継がれてきたものだと稲岡さんはいう。

水を意識した菓子づくりも始まった。水羊羹のパッケージの水彩画は妹の美早子さんが手がけている。

「父も祖父も、やってみたらいいというタイプの人でした。きっと550年続いているって、そんな感覚を持って、変化し続けているから残っていられるんだと思うんです。とりわけ今は、変化を受け入れなかったら生きれない時代。そんなことって歴史の中では何度もあったはずなんです。人口が増えていた高度成長期に父や祖父が目指したのは、手打ちの蕎麦は絶対的においしいけれど、たくさんの人に食べてもらうには限界がある。だから素材や水はベストなものを使って、機械打ちではあるけれどおいしいお蕎麦を作ること。これからは世界にたどり着くためのテクノロジーを取り入れた蕎麦づくりや、健康食というお蕎麦の原点に立ち返るようなお菓子づくりをしていきたい。とはいえお蕎麦の味が落ちてしまっては本末転倒。変えてはいけないことは大切に守り続けなければ」。

今の時代をしっかり見つめ、変化を恐れず取るべき行動を取る。革新の積み重ねが伝統を作り、老舗が老舗であり続ける。それを体現する稲岡さんからは潔さが伝わってくる。