神話のようなコーヒー農園での日々

コーヒー農園と聞いて思い浮かべる光景が二つある。もちろん海外の農園を訪れた経験はないので、本で読んで思い描いたイメージの話だ。

ひとつは『アントニオ猪木自伝』で描かれる、猪木一家がブラジル移住を果たした後、奴隷のような労働に明け暮れた農園の、重苦しい灰色のイメージ。電気も水道もないその農園で、毎日十二時間、手の平の皮に傷を負いながらコーヒーの実を素手で枝から収穫し続けていたという。

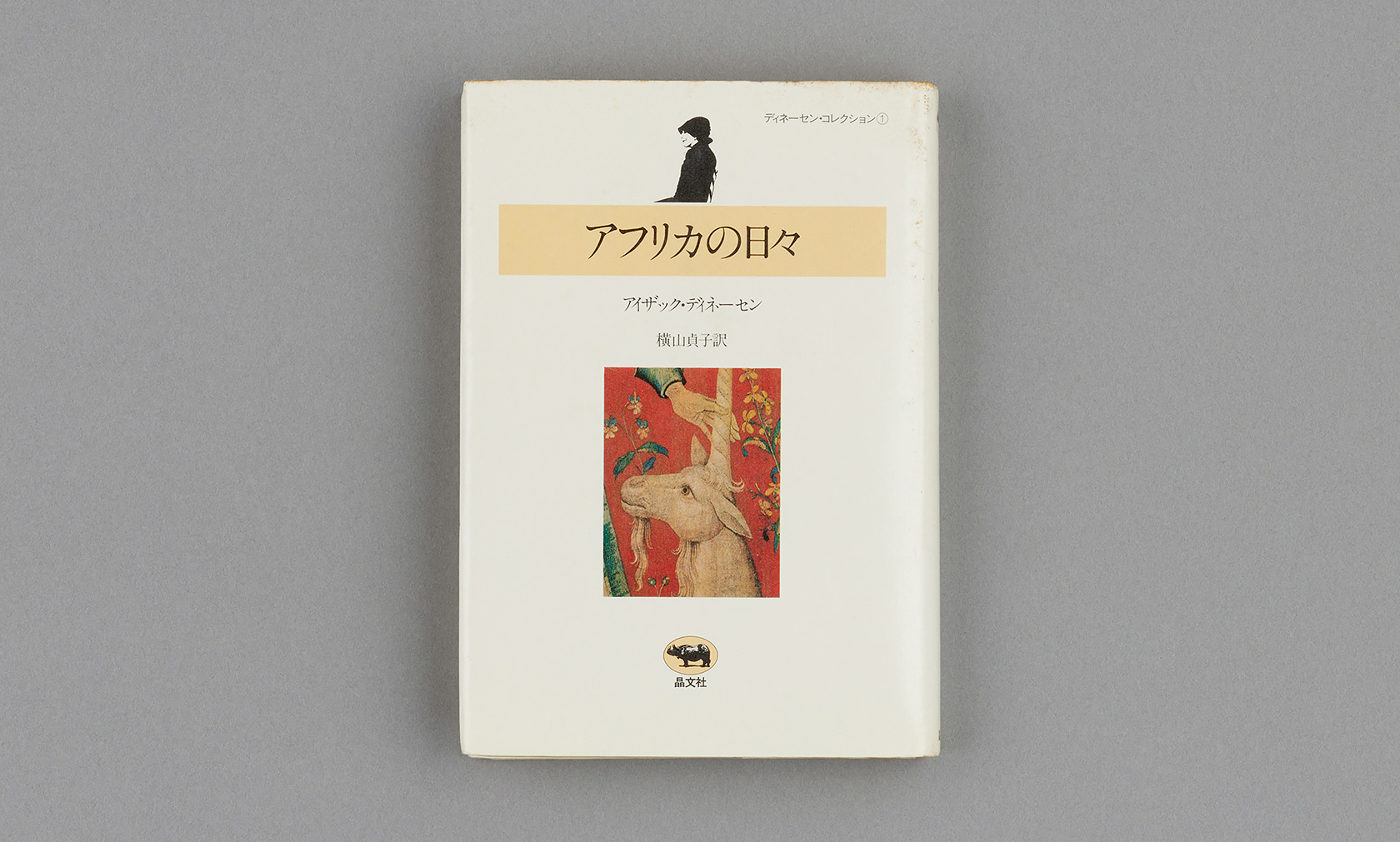

もうひとつは、デンマーク出身の作家、カレン・ブリクセンが、アイザック・ディネーセンという男性の筆名で刊行した『アフリカの日々』。そこで描かれた、ケニアはナイロビの高原で彼女自身が経営したコーヒー農園の光景だ。打って変わって後者で描かれる農園は、広大で明媚な景色と、まるで神話のようなエピソードで織りなされた色彩豊かで幻想的なものである。

「コーヒー園がとても美しく見える時期がある。雨季が始まるころ、木々が花をつけるときには、霧や小雨のなかで、六百エーカーにわたって白亜の雲がひろがる輝かしい眺めになる。コーヒーの花にはリンボクの花のように繊細でいくらか苦味のある薫りがある。」(『アフリカの日々』横山貞子訳)

灰緑色の広大な土地の中に広がる鮮やかな緑の農園に、赤い花が彩りと薫りを添える美しい風景。ディネセンは長らくその農園で現地の人々と交流し、そのエピソードを詩的な筆致で記録した。中でも印象的なもののひとつが、料理人カマンテを巡るエピソードだ。

ある日彼女は、農園でヤギの面倒を見る少年の姿を目にとめる。彼の腿からかかとにかけては大きな傷が生々しく残り、その体型は明らかに栄養失調気味だった。農園の周辺で働く人々に対して診療行為も行っていた彼女は、翌日彼を家に招き傷の手当をする。それをきっかけに、ブリクセンの家に住み込みはじめたカマンテは、コックとして驚くべき才能を発揮する。

「彼の手はオムレツ、ヴォロ・ヴァン(肉や魚のクリーム煮をつめたパイ)、ソース、マヨネーズをつくるにつけてのあらゆることを、しぜんに心得ていた。特にものを軽くつくる才能にかけては大変なもので、キリストが子供のころ粘土細工の小鳥をつくって飛ばせたという伝説を思わせた。」

複雑な調理器具を使うことを嫌い、ナイフ一本で卵白を泡立て、客人の好みを正確に把握し、農園を訪れた英国皇太子もその料理を称賛したという。文字が読めないカマンテは、調理の一切を口承で覚え、それらをその日に起こった出来事と結びつけ、例えば「木に雷が落ちたソース」などと称し、見事に自分のものにした。ブリクセンがキリストのエピソードを引き合いに出したように、まるで聖書の一場面のような、神秘的な逸話である。

この原稿を書くためにあらためて『アフリカの日々』を読んでいて、一つ気がついたことがある。ブリクセンが描く農園の日々にはコーヒーを飲む描写がほとんどないのだ。彼女の出身地である北欧は珈琲の消費量の多さでよく知られている。農園で採集・精選された豆は、すぐに船でヨーロッパへと渡り、そこで競りにかけられたというから皮肉な話だ。カマンテが自身の働く農園の珈琲を焙煎をしていたら、おそらく一流の味を表現したに違いない。