焼そばパンと普通のコーヒー

この連載でこのようなことを書くのも不遜かもしれないが、昨今「普通のメニュー」は絶滅危惧種となりつつある。普通の蕎麦を食べに行ったつもりが「どこどこ産そば粉使用の十割で、そば粉と同産地の山廃仕込みとあわせて」となり、喫茶店で一服していくつもりが、「ホット」や「コーヒー」ではすっと出てこずに、「どこどこ産の豆から焙煎度をお選びください」となる。席につくやいなや、メニューも見ずにオーダーして通じるのは生ビールくらいのものではないだろうか。それすらもはや、「当店ではどこどこのクラフトビールと輸入メーカーのなになにからお選びいただいています」などと聞き返されるようになるのかもしれない。喉がカラカラでようやく生にありつけた状況の東海林さだおなら、その場で卒倒してしまうだろう。わたしは、普通のそばが食べたくて、一服のためのコーヒーを必要とし、とりあえず生ビールが飲みたいのである。

要するに極端な情報消費時代であり、今更それを否定するつもりもない。選択肢の多さが楽しい場合ももちろんある。むしろ、街に出ながら「普通のメニュー」だけに触れ続けるのは強固な意志と、自分なりの地図が必要とされるだろう。それにしても、この傾向は鈍化する様子もないし、いったいどのようにして始まったのだろうか。

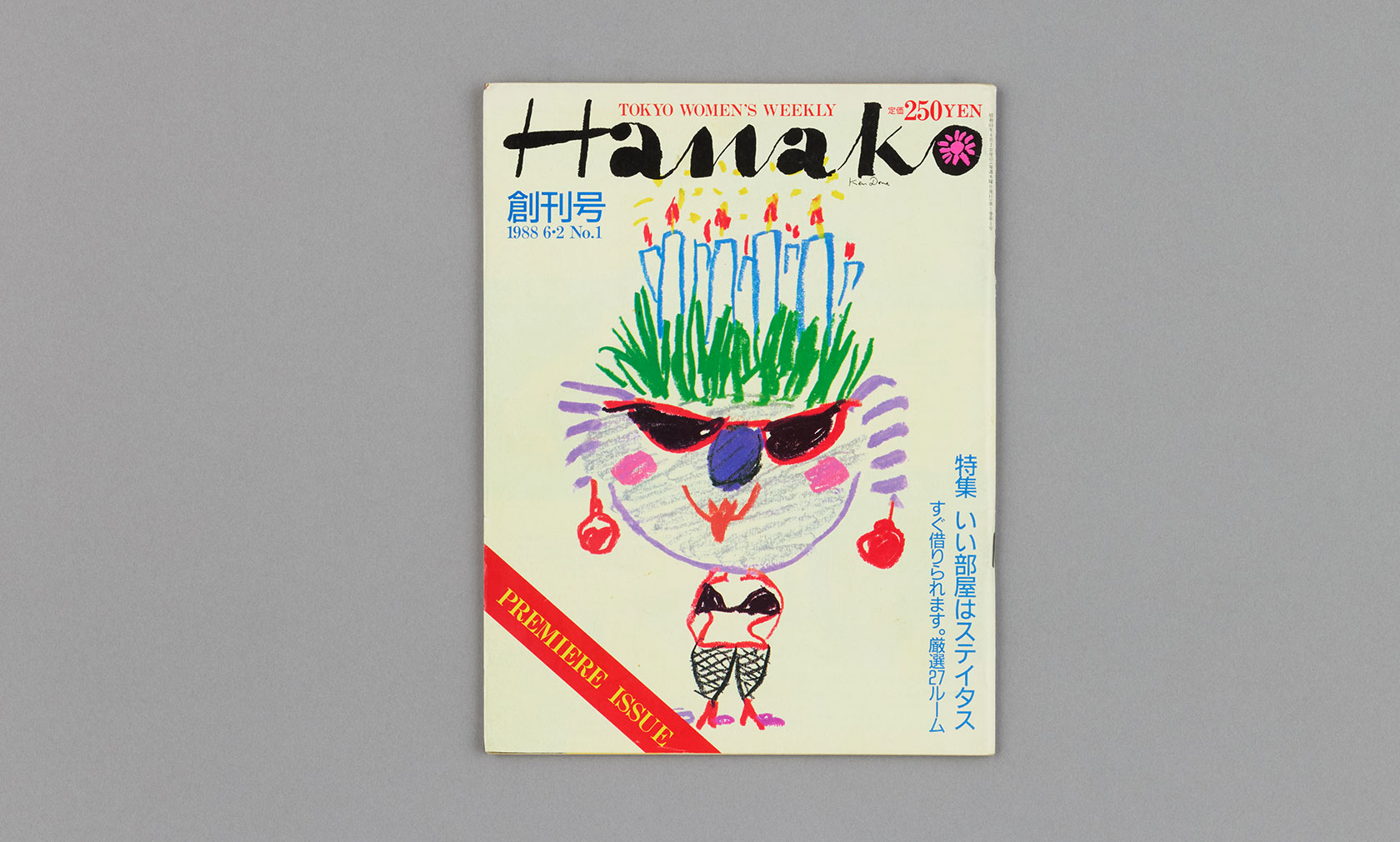

食のイベント化、情報化の最も素朴な表れである「ボジョレー・ヌーヴォー」や「ヴァレンタイン・ギフト」はいずれもひとつの雑誌を介して日本に定着したという。バブル期に創刊された雑誌「Hanako」がそれだ。好景気に湧く日本で、可処分所得を得て、家庭から独立した女性たちを消費者として捉え、数々のマニュアルを世に送り出した。その、バブル期真っ只中の初期号に連載されていた漫画が、高野文子の『るきさん』だ。

自宅で医療事務の仕事をこなし、趣味は記念切手集め、節約家でマイペースなるきさんを主人公にした素朴なエッセイ漫画のようでいて、実はこの作品にはどこか殺気立ったものが込められている。るきさんの親友であるえっちゃんは、ブランドを愛する典型的な「Hanako」読者である。作品中でるきさんとえっちゃんが口にする食べ物を少し抜き出して、例に挙げてみよう。

るきさん:焼そばパン、ハムカツ、紅生姜、やきいも、チャーシュー

えっちゃん:トーフハンバーグ、酸化防止剤未使用の煮干し、新式中近東料理店、カフェオレ

おわかりになるだろうか。この描き分けが意図的かつ図式的であるのは当然として、作者はるきさんをあきらかに「Hanako」へのカウンター的人物として造形している。おそらくこの時代の東京で、情報源はスポーツ新聞、立ち寄る場所は図書館や郵便局、昔からある「普通のメニュー」ばかりを口にするるきさんにはなんらかの強固な意志が働いているとしか思いようがないのだ。

えっちゃんとして同時代を生きる人間の虚無感や、快楽主義ではなく、それに自然体を装い背き続けるるきさんの超然とした姿。彼女が今、この時代を生きているとすれば、どこでどんなコーヒーを飲んでいるのだろう。