そのコーヒーは未来の味がした。

戦後の復興期、1949年から2年のあいだ、朝日新聞誌上で『ブロンディ』という漫画が翻訳、連載された。アメリカの平凡な中流白人家族を主人公に、その日常生活を描いたもので、占領期の日本人はその内容、とりわけアメリカン・ウェイ・オブ・ライフの豊かさに圧倒され、羨望の眼差しとともにコマの隅々を眺めた。深々としたソファーに巨大な冷蔵庫。主人公の一人である、ブロンディの夫ダグウッドが夜中に無意識でこしらえる、余り物をかき集めてパンに挟んだ巨大な「ダグウッド・サンドイッチ」は、貧困にあえぐ日本とアメリカとの隔たりをこれ以上なく明快に表している。一部の知識人たちは、妻の尻に敷かれ家事に四苦八苦するダグウッドを、思考停止した人間味のない存在として批判したが、それは戦前までの価値観が侵食されていくことへの防衛機制だったのは言うまでもない。多くの読者たちは、来たるべく自分たちの姿としてこの漫画を受け入れていたはずだ。昨今復刊が相次ぎ、再評価を浴びる、高度経済成長期の文化・風俗を描いた作家、獅子文六もその一人だった。

巨大なダブルベッドを称賛し、一般家庭にもそれが購入できるアメリカの豊かさに感嘆しつつも、家庭におけるダグウッドの扱いに対しては『日本の亭主に生まれてよかった』(*1)とため息を漏らしている。流行に敏感な一方で、戦前からの旧弊な価値観を根底に持つその姿勢は、獅子文六が人気作家として広く受容される所以であったはずだ。

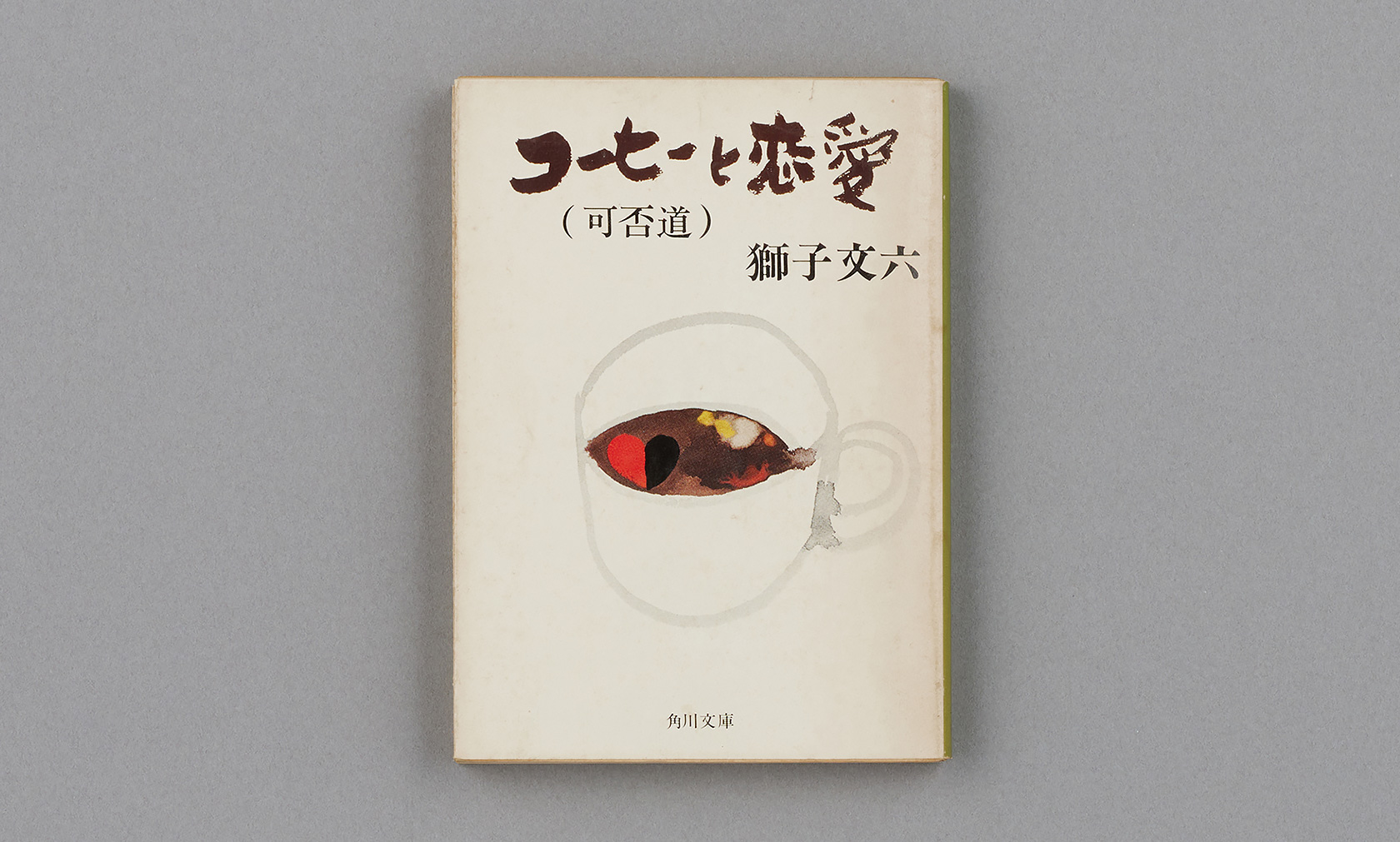

過去と未来に引き裂かれた流行作家の旧弊な価値観を、時代が追い越す瞬間を描いた代表作の一つが『コーヒーと恋愛(可否道)』である。1962年から翌年にかけ、読売新聞誌上で連載されたこの小説では、コーヒーと茶道、テレビと演劇とが、豊かになりつつあった時代の分水嶺として描かれる。主人公のモエ子はテレビで人気の性格俳優で、現代演劇に傾倒する歳下の夫、勉と二人でマンション暮らしをしている。二人が暮らし始めるきっかけは、モエ子の淹れるコーヒーの味に勉が惚れ込んだからだ。朝はパンとトースト、正月にお屠蘇の代わりにジンを呑むような二人の生活にはやがてすれ違いが生じ、そこへコーヒーを現代の茶道として捉え珈琲道を確立せんとする菅という男が現れる。物語の結末はそれぞれ読んで頂くとして、ここでは触れないが、新しい生活様式を代表する飲料であったコーヒーで勉の「胃袋を掴んだ」モエ子が、それを旧弊な価値観の枠組みに抑え込もうとする菅との間で揺れ動くさまは、獅子文六が「ブロンディ」を目の当たりにして揺さぶられた様とよく似ている。ドリップの達人、モエ子が淹れるコーヒー。その味は苦かったか甘かったか。

*1『山の手の子』獅子文六(創元社)