「音楽と生業、サービスとシステム」

「京都は三条河原町の老舗喫茶、「六曜社地下店」のマスター、奥野修さんは三つの顔を持つ。

一つは毎日黙々とコーヒーを淹れ続けるストイックな喫茶店主としての顔。もう一つは、シンガー・ソングライター、オクノ修としてギターを爪弾き唄う姿。三つ目は焙煎作業を終えてから日々酒場に訪れ、ときに世事をときに色恋の話に花を咲かせる酔客としての一面だ。

今回は二つ目の顔。シンガー・ソングライターとしての修さんについて書く。

京都では日々あちこちでライブが行われている。とはいえ、ライブハウスが多いわけではない。そこらの喫茶店や居酒屋の中で演奏が行われる機会が多いのだ。街の構造上、中心地に「大箱」がないという物理的な問題に加え、学生あがりでバンド演奏をのらりくらりと続け、モラトリアム期間を謳歌するミュージシャンたちにとっては、経費よりもコネがものを言う飲食店でのライブが望ましい。同じくその客でもあるモラトリアム人間にとっては、自身の懐具合でライブ代を決められる「投げ銭」制は都合が良い。故に日々そこらの飲み屋やカフェでライブが行われる、というのが体感だ。これまで観てきた修さんのライブも、居酒屋やカフェなどいわゆるライブハウスでない場所がほとんどだ。

しかし、修さんは自身の店を持ちながら、決して「六曜社」では演奏をしない。店の定休日である平日水曜日に、親しい店や知人の企画で演奏をこなす。ときには「六曜社」の客が声をかけ、酔客としての修さんが通う店で演奏を披露する。それぞれ別の顔が、独立しながら同時に繋がってもいる。珈琲は生業であり、演奏は表現。その棲み分けが明確だからこそ、なんとかして音楽で食っていきたいから、食い扶持のためにいやいや仕事を続け、バンド活動との両立に苦心し、「上がり」を求めて興味のない知り合いにまで声をかけ、場所代のかからない知人の店に頼み込んでライブをする。そのような矛盾や公私混同に陥ることがないのが傍目で見ていて清々しい。

京都の人間が日々集うデイリーなヴェニュー。そんな、修さんにとってホームとも言える老舗のライブハウス「拾得」には「COFFEE HOUSE」という冠が今なおついている。その歴史についてはここでは触れないが、飲食店のように小上がりとテーブルで珈琲をのみ、サンドイッチをつまみながら演奏を聴けるというあたりが「COFFEE HOUSE」たる所以で、ここではライブ時の注文方法がちょっとおもしろい。

客は座ったテーブル上のメニューを見て、紙と鉛筆でオーダーを書付けてスタッフに手渡す。すると伝票とともに食事が運ばれ、支払いはその伝票を持って帰りに受付で済ますという仕組みだ。オーダーはQR、支払いはセルフレジで、という店が増え始めている昨今、あくまでもサービス業然とした客への信頼と、スタッフの融通がなければ成立しないサービスだ。拾得で聴くライブは、ある種の「融通」のようなものの中にいる感じがしていつも居心地がいい

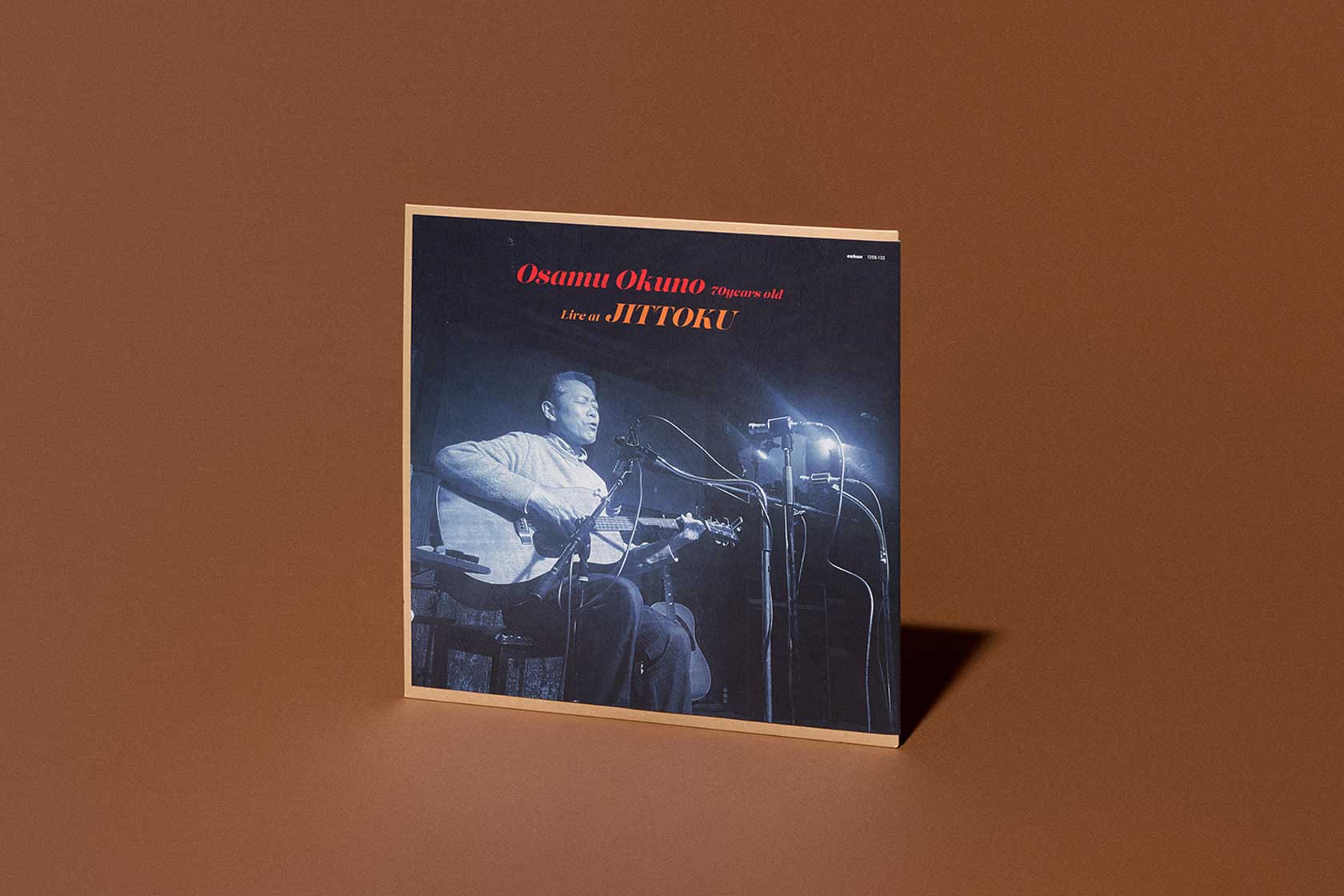

2023年春、その「拾得」で、修さんがライブを披露し、それが音源となってリリースされた。演奏技術や音響以前に、このライブ盤はそのような意味において少し特別な音源だ。大げさなことは言いたくはないが、場とそこに集う人が作る空気と、修さんが作り出すある種のストイックな厳格さのようなものが調和した、ある種の「時代の記録」のようなものになっている。ライブ盤に収められているのは演奏や歌声だけではない。

いつの日にか、かつてライブハウスはミュージシャンにとっての「職場」ではなかったし、喫茶店は珈琲を売るためだけの空間ではなかった、ということをこの音源を聞き返すたび思い出すのかもしれない。

オクノ修(2005 / 円盤)