「ミュージックシティは誰がつくるのか」

『音楽ベニューは20種の職種をつくり出し雇用を支える。警備員、バーテンダー、アーティスト、マネージメント職などなど』

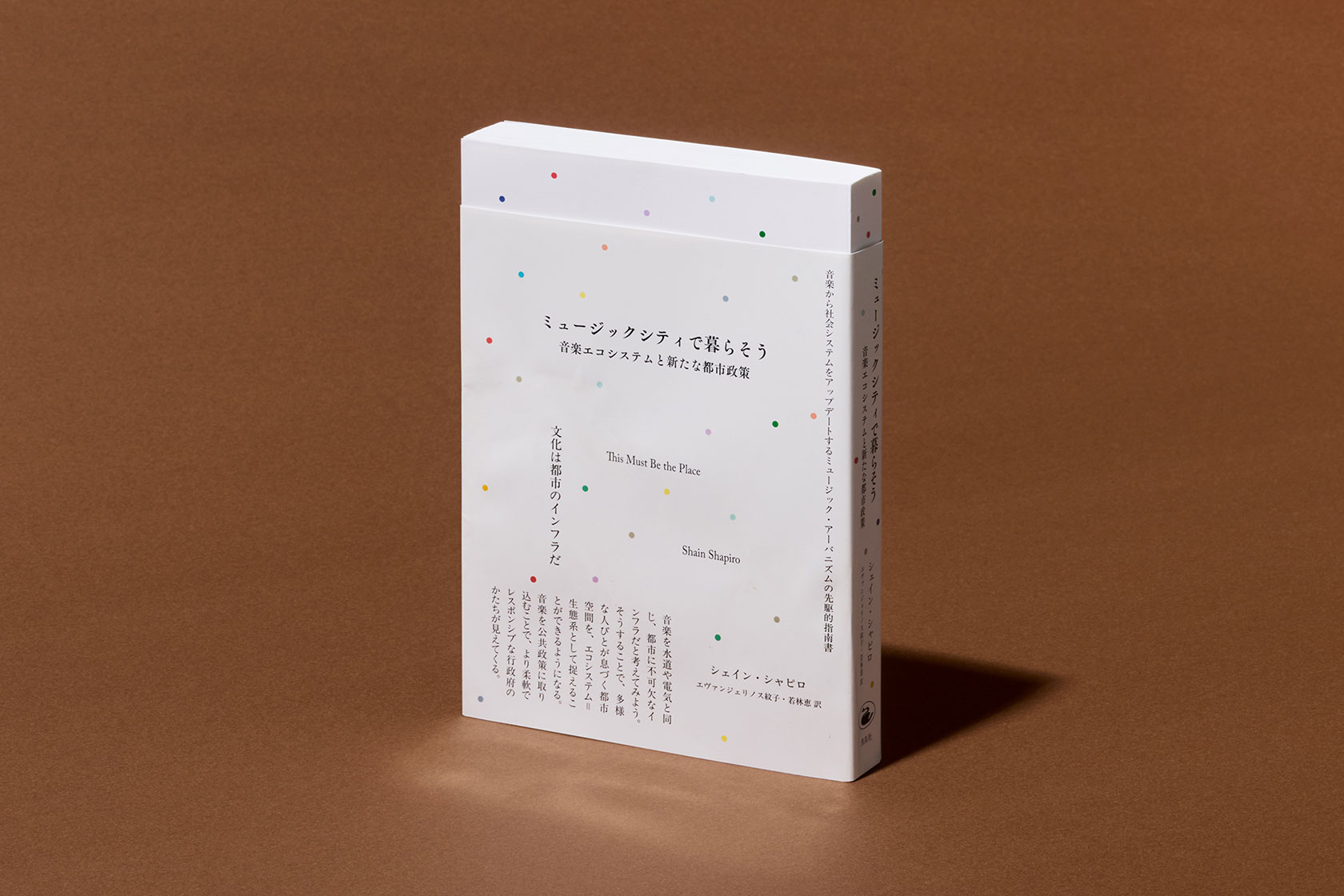

音楽を巡る都市のインフラをエコシステムと捉え、それを整備することで「ミュージックシティ」を創出する。つまり、音楽を用いた都市開発を提唱するコンサルタントファーム「サウンドディプロマシー」を立ち上げたシェイン・シャプロがこれまでの実践について綴った『ミュージックシティで暮らそう』を読んだ。

都市生活者に快適な暮らしを保証するゴミ収集や生活浄水は行政が管轄するが、音楽はそうではない。騒音条例やゾーニングによって音楽ベニューが成立しにくい都市もあれば、教育や補助金によってミュージシャンを育成するという考え方もある。音楽の流通をある種の経済として捉え、ソフト販売やライブイベントのみならず広い視点で都市を音楽で満たすという視点には気付かされることも多かった。

しかし違和感のある部分も少なくない。著者が行政へのプレゼンで唱えた、冒頭で引用した文言の「音楽」を「演劇」に入れ替えてみたらどうか。あるいは、道路工事やレストランでも同様だろう。必要とされている業種への補償は、どのようなものにせよ、関連した多様な雇用を生み出す。

また、著者が音楽的文化資本に恵まれた都市として挙げている、ミシシッピやナッシュヴィル、マンチェスターなどにしても、そもそもが豊かなエコシステムに恵まれていた結果ではない。貨幣となる音楽そのもの、つまり綿花畑をルーツとするブルースも、貧富の差が激しいロンドンで生まれたパンクも、音楽教育や行政の支援とは全く無縁な、むしろ貧困や差別などの最中から生まれたものばかりである。

よく知られているようにヒップホップは、都市開発に取り残され、荒廃したブロンクスのブロックパーティ、つまり団地や地域の集まりから生まれた音楽を含むカルチャーだ。そのブロンクス南部が荒廃するきっかけとなったのが、文字通り都市を分断するハイウェイ計画だ。ジャーナリストのジェイン・ジェイコブズはそれを推進した都市計画家、ロバート・モーゼスに対し痛烈に反発、批判を投げかけた。

ジェイコブズは、活発で魅力的な都市が生まれる条件として、街路や広場が単一の機能、つまり移動手段であるのみならず、複数の役割を持っていることを挙げている。道路であり、井戸端会議の場であり、子どもたちの遊び場でもあって、休息を得るスペース。要するに使う側が主体的に用途を決められるのが生き生きとした街のあり方なのだ。

「音楽のエコシステム」についてジェイコブスの考え方を当てはめると、おそらくこのようになる。

「音楽が演奏される場も、演奏者も決してその目的のために用意された空間や建物ではなく、ストリートから自発的に生まれるものである。そしてそこは時にバーであり喫茶店であり、社交の場でもあって、決して用途を限定されるものではない」

喫茶店、カフェ、レストランにバーと、今なお街は音楽で溢れている。一方で、それらを規制し、使用料を徴収し、音楽が演奏できる場所に制限を設け、営業時間の規制をするのは企業や行政である。それに与さず、日々好きな音楽を流し、自分の店を演奏の場として開放し、その対価として客は一杯のコーヒーを購入する。そのような「ミュージックシティ」を創るのは、雇用や補助金ではなく、そういった場を提供する個人店主やミュージシャン、そして街で起こることにいつも目ざといリスナーたちなのだ。

シェイン・シャピロ(2015 / 黒鳥社)